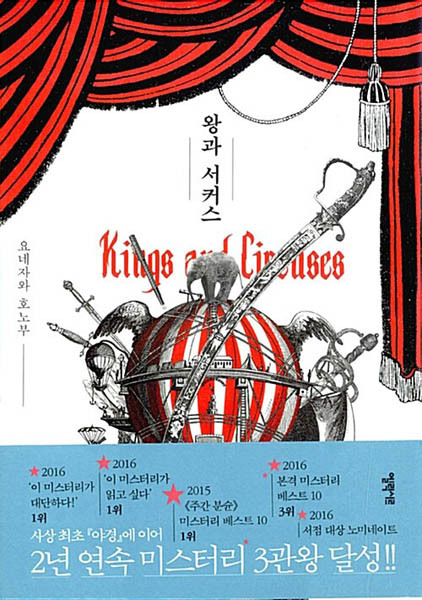

'흑뢰성' 작품으로 새로운 역사추리소설 장르를 개척하고 있는 요네자와 호노부의 또다른 소설인 왕과 서커스를 읽었다.

흑뢰성이 오다 노부나가에게 반기를 든 무라시게가 아리오카 성이라는 환경을 다룬 것이라면 왕과 서커스는 2001년 네팔에서 실제 발생한 왕가에서 벌어진 살인사건을 배경으로 다루고 있다.

'지극히 사적인 네팔'에서도 살짝 이 내용을 다루기도 했던 이 사건은 워낙 충격적이기도 하다.

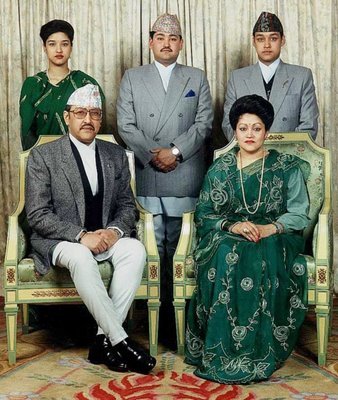

당시 왕세자의 위치에 있던 디펜드라는 매월 1회 왕가의 친목도모를 위해 모두 모여있는 상황을 이용하여 문을 걸어잠그고 총기를 이용하여 아버지이자 국왕이었던 비렌드라 국왕과 어머니, 동생

등을 죽이고 마지막에 자살기도를 하여 충격을 주었던 일이기도 하다.

특히 비렌드라 국왕은 민주화를 받아들이고 입헌군주제로 전환하면서 국민들에게 인기가 많았고,

천인공노할 살인자가 된 디펜드라 역시 국민들에게 인기가 좋았다고 한다.

반면에, 혼수상태로 단 3일간 국왕이었던 디펜드라의 뒤를 이어 왕위에 오른 갸넨드라는 인기가 없고

특히 그 아들도 마약이나 여자관계 등으로 평이 좋지 않았었다. 그런데 이 갸넨드라는 참극 당시

우연히 포카라에 출장 중이어서 화를 피했고, 그 아들도 화를 피할 수 있었기 때문에 한동안 음모론이

떠돌고 국내에서도 진상을 요구하던 움직임이 있었다고 한다. 미국이나 인도의 배후설을 주장하기도 한다.

(물론 음모론은 어디까지나 음모론이며 정설로는 디펜드라가 원하는 사랑을 이루지 못한데 두고 있다.)

요네자와 호노부는 네팔 왕실 참극이 벌어진 당시의 긴박한 모습을 속에서 벌어진 한 군인의 죽음을 다룬다.

프리랜서 기자인 다치아라이 마치는 우연히 네팔에 사전취재 차 입국하여 도쿄 롯지라는 숙소에서 머문다. 그러나 갑자기 벌어진 네팔 왕실 살인사건으로 네팔 국내 분위기가 어수선해지고, 몸을 담고 있는 월간지에 의뢰를 받아 현지 분위기나 살인 이유 등을 취재하기 시작한다. 그 때, 숙소 주인의 연으로 만나게 된 르제스와르 준위와 비밀리에 만나기도 하지만, 다음날 준위는 왕실 앞 시위와 경찰의 강압대응으로 어수선해진 광장 한가운데서 등에 'INFORMER'라는 글씨와 함께 시체로 발견된다.

다치아라이 기자는 르제스와르 준위의 사망이 본인에게 왕실 살인사건을 밀고하려다 죽은 것으로 보이기에 자연스럽게 사건에 연루되면서 그녀의 앞에 둘러쌓인 문제를 해결하는 과정을 보여준다.

그러나 이 소설은 후더닛, 하우더닛보다는 와이더닛에 초점을 맞추게 되며, 제목처럼 네팔의 입장에서는 왕의 죽음이 상당히 중요한 이야기지만, 다른 나라 사람들 눈의 시선에는 왕의 죽음을 다루는 뉴스와 함께 다뤄지는 서커스 이야기처럼 단순힌 흥밋거리로 밖에 보이지 않는다는 것을 중요하게 보고 있다.

기자라면 무언가 이야기를 쓸 때 결국 취사선택을 해야만 한다. 그 때 어떤 것을 선택하느냐에 따라 버려진 것은 그대로 잊혀지게 되지만, 어떤 사람들에게는 그 사실이 너무나 중요할 수도 있다는 점을 이 소설은 말하고 있는 것이다.

결국 다치아라이 기자는 특종거리라고도 할 수 있는 르제스와르 준위의 죽음을 소재로 고뇌 끝에 사용하지 않기로 결심한다. 그의 죽음을 '서커스'로 만들지 않겠다는 의미였다.

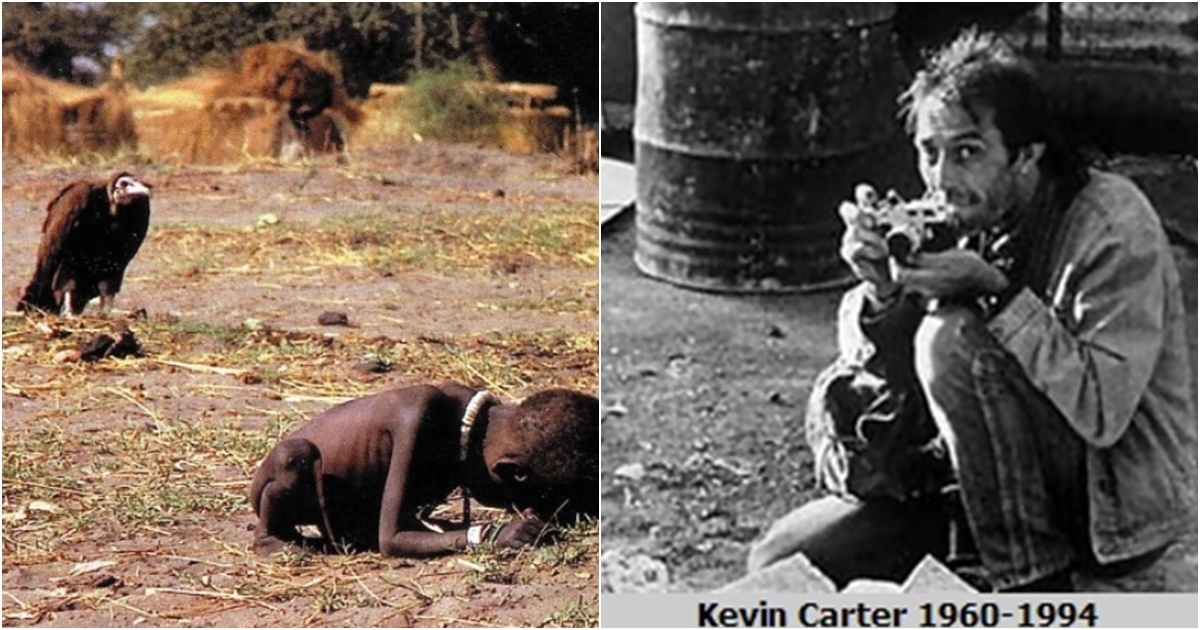

이러한 기자로서의 고뇌는 소설 중간에 나오는 '대머리독수리와 소녀'의 일화에서도 나타난다.

케빈 카터 사진작가는 수단의 식량배급소 근처에서 식량을 받으러 힘겹게 이동하고 있는 소녀와

그의 죽음을 기다리고 있는 대머리독수리의 모습을 사진으로 찍어 퓰리처상을 받는다.

그러나 이 사진을 두고 갑론을박이 일어난다.

사진을 통해 아프리카의 현실을 그대로 보여줬다는 호평도 있었지만 어떻게 사진을 찍으려고 고통받는 소녀를 도와주지 않았냐는 비난도 따라왔다.

당시 카터는 앵글을 잡기 위해 20여분을 두고 보았으나 사진을 찍고 나서 소녀를 도와준 것으로 밝혀졌으나 그는 결국 이 괴로움을 이겨내지 못하고 젊은 나이에 자살을 선택한다.

요네자와 호노부는 추리소설의 양식을 차용하기는 했지만, 그 속에서 기자라는 것이 무엇을 다루어야 하는지에 대해 그 본질을 탐구하는 잘 짜여진 소설을 음미한 것 같다.

'Short thought > From Book' 카테고리의 다른 글

| 0시를 향하여: 애거서 크리스티가 가장 사랑하는 소설 (0) | 2023.03.20 |

|---|---|

| 역사의 쓸모: 과거의 일은 내가 나아갈 수 있게 해주는 거울이 된다. (0) | 2023.03.14 |

| 무증거범죄: 중국판 용의자 X의 헌신 (0) | 2023.03.09 |

| 허상의 어릿광대: 과학에 의한 진실찾기 (0) | 2023.03.08 |

| 임용한의 중동전쟁: 기나긴 전쟁과 아픔의 역사 (2) | 2023.03.08 |